|

はじめに

近鉄鳥羽線の終点、賢島の手前の鵜方駅で下車し、三重交通のバス御座行きに乗る。バスは国道260号を出たり入ったり旧道沿いの大王町、波切、船越などの農・漁村の集落の中を縫う様に走り抜けて、表の海、太平洋と裏の英虞湾を繋ぐ人口海溝「深谷水道」に架かる橋を通り過ぎると間も無く進行方向左側の車窓一杯に大海原が広がる。そこは、もう熊野灘の大野浜だ。その防波堤にあるバス停「稲荷前」で下車すると否応無しに大きな朱の鳥居が目に入って来る。片田のお稲荷さんだ。大鳥居の下を通り、何時の頃、生まれたのか稲荷神社独特の朱の鳥居が並立する参道をくぐり抜けると境内に出る。更に石段を登ると神狐左右に侍(る鄙(には稀な立派な社殿がある。その海側の小高い場所には海の先人達が天候を占ったと云う日和山の名が残り、方位石が置かれている。そこからは、大野、大里の砂浜、熊野灘に突き出た白い灯台の岬、麦崎、その足下の断崖に砕け散る白い波涛と、美しくも雄大な景観が開け、時期には海女の姿も波間に望める。また、ここ志摩は世界中の女性を虜にした真珠の生産地として名が高く、それら海を中心にした生業(で人々は豊かな日々を送っている。だが住持の此処は今では考えられない僻地の小寒村で、農耕地(水田、畑)が少ないため大方の人々は漁業に従事し、獲った鮑や鰹などの荷を天秤棒に振り分けて逢坂峠を越え伊勢の河崎で商(い女性等も海女や他地方への出稼ぎ等で収入を得ていたと云う。以前は白米を口にするのは正月三日間とお盆の二日間の五日位で後の三百六十日は雑穀と芋の雑炊を主食に雑魚を三度の糧にしていたと古老が語っている。当時、この地域から鳥羽、伊勢に通じる道は荷車がやっとで伊勢や鳥羽に行くにはそれぞれ、逢坂(、五知(の険しい峠があって、陸の孤島という表現が、ずばり的中している。こんな処に不相応とも考えられる立派な稲荷神社(三大稲荷に比すものではないが)を、誰が?何故?何時頃?どの様に?と疑問が次々と湧き出るのを禁じ得ない。そこで、片田稲荷の由来や残り少ない資料など、関わりのあった人々の話などに私設を交え、忘れられた歴史の一端を探り、その謎を解きたい。蛇足ながら、志摩町は明治の文豪田山花袋が日本三景の松島に比肩すると賞賛した景観と、万葉の昔から美味し国と言われており、鮑や伊勢海老など豊富な海産物で様々な行楽や観光にと楽しんで戴ける処です。

由 来

戦国末期に活躍した鳥羽水軍の総帥、九鬼嘉隆が興した鳥羽藩の三代目藩主、良隆は生来の病弱がもとで若くして引退したため弟の隆季、久隆の間で藩を二分する相続争いが起こった。寛永十年(1633年)、幕府の公裁で丹波(京都府)綾部(二万石)と摂州(兵庫県)三田(三万六千石)へ、それぞれ転封となった。その際、鳥羽城に出仕していた、片田大野郷出身の浜口半四郎は故郷に独り住まいの老母がいるため、遠い新封地での勤めを辞退したところ、長年にわたる忠勤の褒賞として、望みのものを遣わすと云う藩の御沙汰に、城内の「お稲荷さん」を頂きたいと懇願した。この稲荷神は二代藩主、守隆がお家芸泰と病気平癒を願って、伏見から勧請した由緒あるものであったが御許しが出て、老母の待つ片田へ「お稲荷さん」を奉じて帰郷し隣家平賀金蔵家の裏山にある「山ノ神」の境内に安置したと云う。そして何時の頃からか、そこに白狐が住み着いて、近郷近在に瑞祥が現れ、慶事が重なった事から、人々に篤く信仰される様になったと伝えられている。その信仰は親から子へ、子から孫へと受け継がれて今では家内安全・商売繁盛・大漁満足・交通安全・進学成就などから、地鎮西に至るまで万事引き受けられている。因みに、京都伏見の正一位稲荷大明神は、山城風土記にある泰之中家の稲成りの故事から出た信仰で、農業の神「倉稲魂神」を祭祀している。最高位の正一位は、淳和天皇(786〜842年)が疫病の流行や身の不序は、天平三年(826)伏見山中の神木を伐採した祟りだと恐れをなして贈位したものと言う。また稲荷と言えば「お狐さん」だが、その由来は御餞神から三狐や御狐となったとか、狐は田の神の「お使い」だと農村では古くから信じられていたという神道説と、嘉吉元年(1441年)曹洞宗妙厳寺、通称「豊川稲荷」を開山した義易和尚が中国から陀枳尼天を泰じて帰朝の途次海上で見た白狐だ、という佛教系の説がある。

注 九鬼隆季、久隆、兄弟については、志摩や三田、綾部に諸説がある。

|

旧社殿 |

戦国末期に活躍した鳥羽水軍の総帥、九鬼嘉隆が興した鳥羽藩の三代目藩主である良隆は生来の病弱がもとで若くして引退ため弟の隆季、久隆の間で藩を二分する相続争いが起こった。寛永十年(1633年)、幕府の公裁で丹波綾部(二万石)と摂州三田(三万六千石)へ、それぞれ転封となった。その際、鳥羽城に出仕していた、片田大野郷出身の浜口半四郎は故郷の年老いた母のため、遠い新封地での勤めを辞退したところ、長年にわたる忠勤の褒賞として、望みのものを遣わすと云う藩の御城内の「お稲荷さん」を頂きたいと懇願した。この稲荷神は二代藩主、守隆がお家芸泰と病気平癒を願って、伏見から勧請した由緒あるものであったが御許、老母の待つ片田へ「お稲荷さん」を捧じて帰郷し、隣家、平賀金蔵家の裏山にある「山ノ神」の境内に安置したと云う。何時の頃からか、そこに白狐が住み着いて、近郷近在に瑞祥が現れ慶事が重なった事から、人々に篤く信仰されるようになったと伝承されている。因みに、京都伏見の正一位稲荷大明神は、山城風土記にある泰之中家の稲成りの故事から出た信仰で、農業の神「倉稲魂神(」を祭祀している。最高位の正一位は、淳和(天皇(786〜842年)が疫病の流行や身の不序は、伏見山中の神木を伐採した祟りだと恐れをなして贈位したと言う。また稲荷と言えば「お狐さん」だが、その由来は御餞神(から三狐(や御狐(となったか。狐は田の神の「お使い」だと農村では古くから信じられていたという神道説と、嘉吉(元年(1441年)曹洞宗妙厳寺、通称「豊川稲荷」を開山した義易和尚が中国から陀枳尼天(を泰じて帰朝の途次海上で見た白狐だ、という佛教系の説がある。

注 九鬼隆季、久隆、兄弟については、志摩や三田、綾部に諸説がある。

|

こんこんさんと呼ばれた初期の祭祀

|

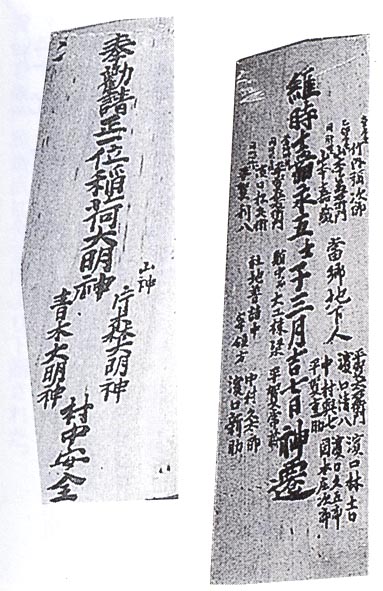

社殿創立

嘉永五年(1852)三月七日、「お稲荷さん」の御利益に報いるため現在地に村役と有志の人々が新たに社殿を建立して、正一位稲荷大明神と片森大明神、青木大明神の三柱を祀った。現社殿の南側にあるのが其れであると伝えられている。(境内の項、旧社殿参照)

正一位稲荷大明神を正式勧請

初の社殿(嘉永五)造営から八年後の安政七年(1860)、予てより奏請していた伏見の正一位稲荷大明神の正式勧請が公許になり当地の庄屋、平賀仙右衛門は近郷を代表して京都に上り、神祇官領長上家より下記の允可状と御神符を載いている。

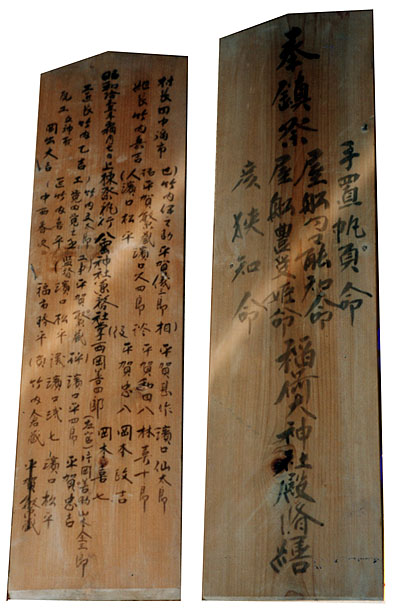

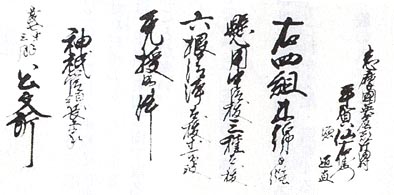

允可状

允可状 |

志摩国 英虞郡 片田村

平賀仙右衛門 源 道直

右四組の木綿手繦 懸用中清祓三種大祓

六根清浄大祓等所被

允授如件

神祗官領長上家

安政七年三月 公文所 |

御神符(御神体)

うかのみたまのかみ たかみむすびのかみ かみむすびのかみ

祭神は倉稲魂神を主神に高御産巣日神と神御産巣日神を両脇に配し、従三位行、神祇権大副、中臣朝臣長晃の浄書との記録が残っている。

| ・注−倉稲魂神ー食物、主に福をつかさどる神 |

| ・注−高御産巣日神ー宇宙創造の神 |

| ・注−神御産巣日神ー世の凡てのものの母神 |

ゆうたすき

注1 木綿手繦―神前に供えるときに袖がかからぬようにかけるもので、神に奉仕する資格の象徴

注2 神祇官領長上家―律令国家の太政官と並ぶ神祇官の制度が衰退し、室町後期に佛教、儒教等を摺合して、日本固有のカンナガラの道を唱えた吉田神道の創始者、吉田兼倶が室町幕府から略全国的に神社を差配を許され、この名を称えた。その後兼倶の流れを汲む京都吉田神社の祀官がその名を世襲した

|

安政七年(1860年)の社(拝)殿と本殿の新造

正式に正一位稲荷大明神を迎えた当地では、その格式に相応しい社殿を新たに建立し祭祀した。その時の棟札三枚には、安政七年(三月十八日に万延と改元)三月二十七日上棟、二十八日神遷の文字を中央に、両脇には建設に関わった村役など多数の人々の名前を列記したものなど、その時の棟札三枚が現存している。新造の社殿の格天井には丸山派の絵師野村訥斉と弟子たちが、花鳥風月を描いて奉納した四十八枚の絵がはめ込まれていた。その絵は今も現社殿の天井で往時のままの鮮やかな色彩を誇っている。その社屋の中に安置された本殿は名工、中村九造の作で、小なりと言え精緻を極めた逸品である。

それにしても、嘉永五年の社殿創建から僅か八年後のこの時期、正式に勧をして、それ相応の社殿を再建すると言う大事業は当時の情況を考える郷民に執って生半可な負担では無かった筈であろう。それには其れなりの必要性があったに違いない。だがその事を説明するものは何一つとして残って居ない。

当時、欧州列強によるアジアの植民地支配が強まり、日本に対しても露、米、英などが開国通商を迫っていた。国内では、ペリー黒船来航以降、徳川幕府の弱体化が目立ち、勤皇だ、佐幕だ、攘夷だ、開国だと世の中が騒然となり、安静の大獄や大老の暗殺などの事件が続き、加えて各地の大噴火、大地震、大津波などの天変地変で全国的な大飢饉が起こり未曾有の惨状を呈していた。こんな大変な状況下の弘化二年(1845)、大野郷の庄屋になった平賀仙右衛門はこの難局を乗り切り、村民の生活を守り、村の安泰を図るには人々が心を一つにして事にあたるしかないと、考えに考えた末、最善の手当てとして、郷民に馴染みが深く篤く信仰されている「お稲荷さん」の社殿創立(嘉永年間)、次で昇格、社殿新造の大事業を立案し、近郷の協力を得て実施したのだろう。人々には長く、辛い、大きな負担だったと思うがその結果は、仙右衛門の目論見通りとなり、「志摩には仙右衛門が居る」と、食い詰めた無法者さえ此処を避けたと今

に伝えている。

|

稲荷神社本殿の見事な彫刻と精巧な組斗 |

| 安政七年、中村九造治長の作 |

|

|

|

|

慶応三年(1867年)正月の修覆

稲荷の社殿は熊野灘の潮風に曝されて傷みが早く、建築七年後には小修理を加えて居り、大工棟梁は中村九造で、願人には伊勢河崎の加藤英太夫、加藤鉄太郎、信州下条新井寺の吉村治助、村沢良作、当所では、平賀利八、平賀倉之助の名がある記録があった。伊勢や信州の願人達は魚介類やその他海産物の取引で利益を願った商人であろう。繋がりの広さが知られる。

|

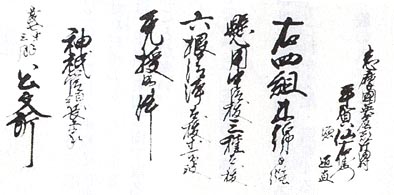

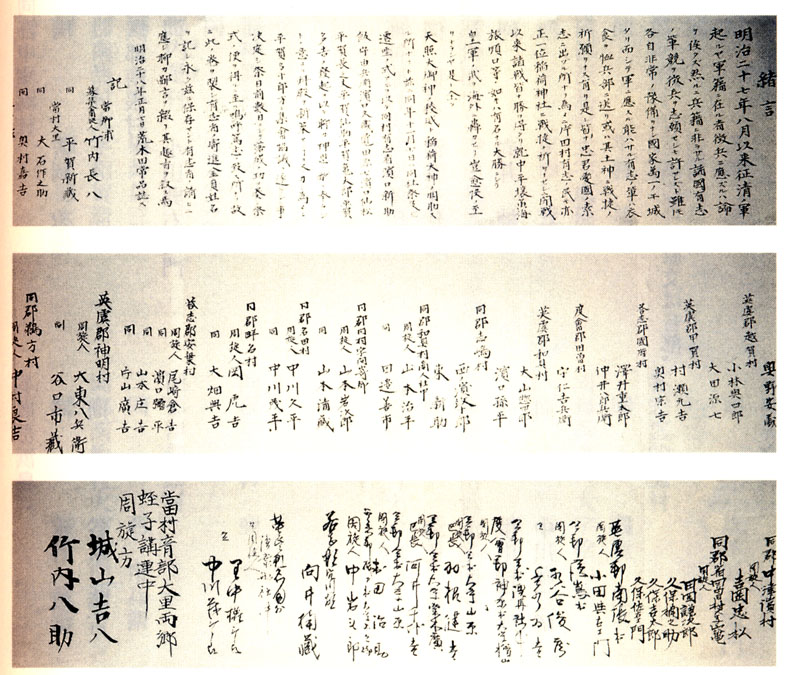

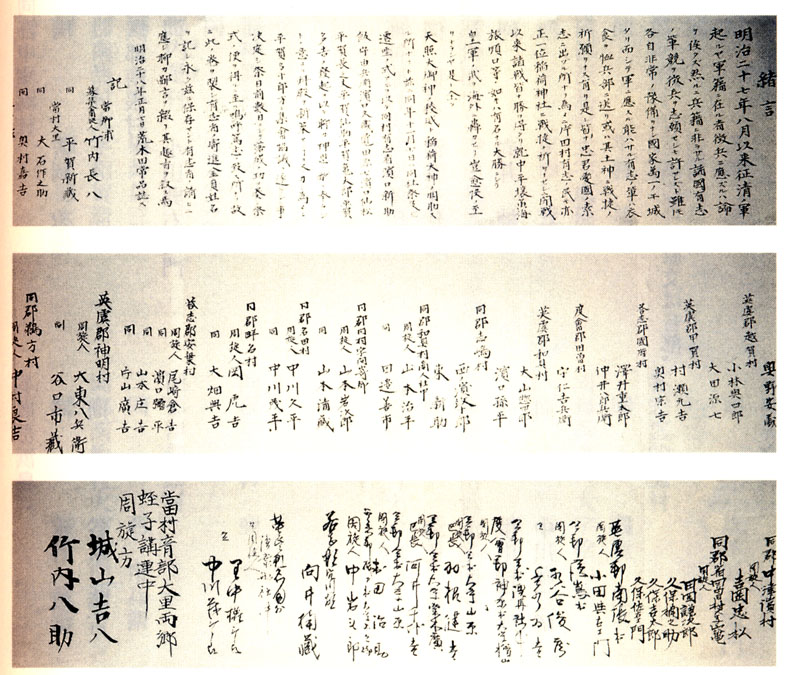

明治二十七年(1895〜6年)の日清戦争戦勝祈願の社殿修復・新造

日清戦争を機に、勝利と社殿の修復造営を念願して当志摩地方をはじめ広く各地の人々に、その資金調達を依頼している。伊勢神宮禰宜、荒木田常品氏の趣意書が事のあらましを記している。

荒木田常品の詞

|

|

荒木田氏―伊勢大神宮神主の一族。内宮の禰宜・権禰宜を世襲した。

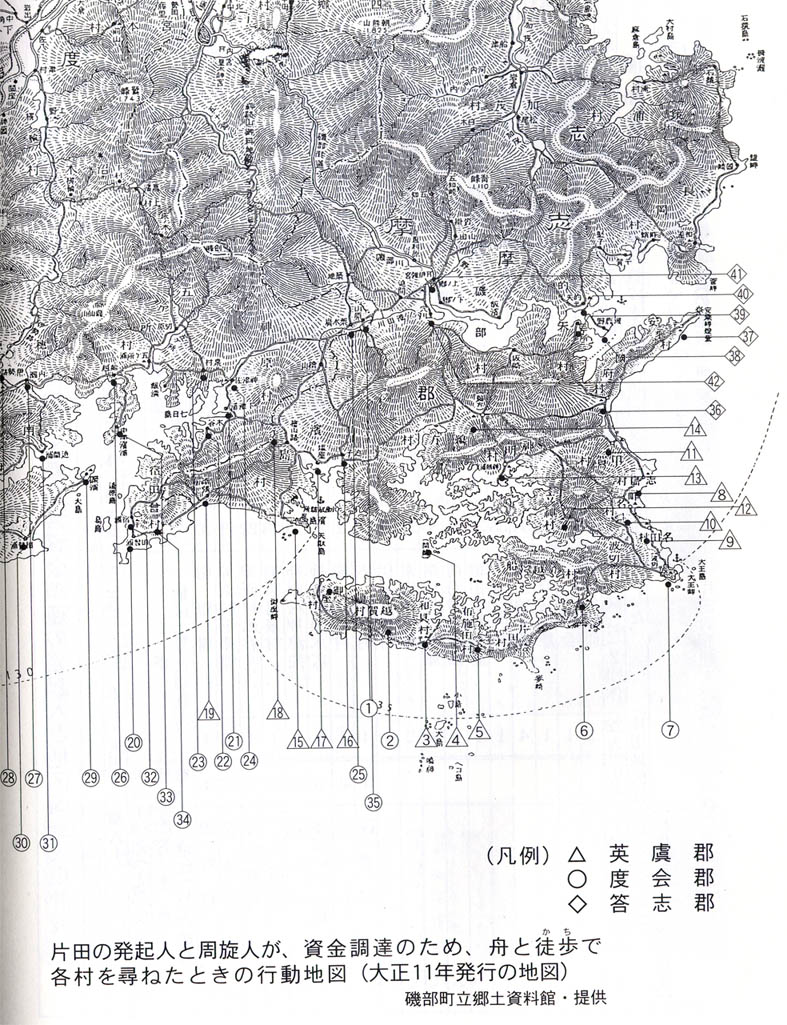

資金協力を依頼した、各地方の周旋人

周旋人という名目で、英虞郡十九ケ村、度会郡十六ケ村、答志郡七ケ村、合わせて四十二ケ村、八団体で七十八名に及ぶ後援会の組織を構成している。当時の交通事情などから考えて、これほどの機構をつくりあげたということは、容易なことではなかっただろう。緲たる片田の稲荷信仰は、時代と共に広がり、志摩は言うに及ばず、伊勢・口熊野にまで及ぶ勢いをもったうねりとなって行った。周旋を頼むも頼まれるも、明治の気骨、御利益を願うこともさることながら、男として見込まれた心意気に感じたと言うべきであろうか。三百年以前、半四郎が背負って来たお稲荷さんが、村の篤信家によって年々歳々その神徳の及ぶがままに発展を遂げて、村人のシンボルとなって行った。

各地方の周施人名簿

|

明治四十四年(1911年)村社八雲神社へ合祀

明治四十年十二月(1907年)、当村にも一村一社制の訓令が施行され、村内の八王子・春日・麦崎・紀ノ宮などの無格神社は、村社八雲神社へ合祀されたが、稲荷社の地元住民はこれに応じなかった。四年後の明治四十四年に、当局の強い要請で合祀となったが、稲荷神社の全祭事は恒例通り地元奉賛会に依って滞る事無く行われ、毎祭日に稲荷の神は合祀先から人力車でお帰りになった。

昭和18年(1943)還御

昭和十八年村民の強い要望と御神徳によって当局の許可が下り、現在地に還御された。大戦下の困難が続いた暗い世相に、この朗報は当地の人々にとって、何よりの救いであったろう。「稲荷あっての片田だ。」

平成十一年(1999年)の社殿新造営

片田に祀られて以来、数々の神徳とロマンを語り継いて来たわが稲荷神社も、星移り年変わって、安政七年の社殿造営より、百三十九年を経た平成十一年、新しい社殿が八ヶ月の月日と三千五百万円の浄財を以って完成。同年十月七日、八雲神社宮司浜田三男によって執り行われた遷座式は地元賛会をはじめ全村あげての祝賀行事となった。翌八日の中日新聞はこの模様を三段抜きで掲載で、三重県全域に報道した。

今回の大きな節目に当たって大きく貢献して頂いたのは、中心となって尽力してきたのは、地元住民と奉賛会及びその役員の方々、及び地域の人々であることは言うまでもないが、片田の「おいなりさん」と親しまれ来た、御神徳にあることも見逃せない。